私たちの生活に欠かせない乾電池。リモコンや時計、子どものおもちゃから小型家電まで、多くの場面で利用されています。しかし、使い終わった乾電池をどのように処理すべきか、正確に知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。

この記事では「乾電池回収の重要性」から「意外と知られていない設置場所」、「回収の流れ」、「法律」、「実際の事例」までを徹底的に解説し、最後には持続可能な社会のために私たち一人ひとりができるアクションを紹介します。

乾電池回収の重要性

乾電池は日常生活に欠かせない一方で、その処理を誤ると大きな環境負荷や安全上のリスクを引き起こします。ここでは、なぜ乾電池の回収が重要なのかを具体的に理解するために、適正な処理方法や環境への影響、リサイクルのメリットについて順に解説します。

乾電池の適正な処理方法

乾電池にはマンガン電池やアルカリ電池、ボタン電池、リチウム電池など多種多様な種類があります。これらには水銀・カドミウム・鉛といった有害物質や、再利用可能な金属資源(亜鉛、マンガン、ニッケルなど)が含まれているため、燃えるゴミや不燃ごみとして廃棄するのは適切ではありません。

また、乾電池は形状や種類によって処理の方法が異なる場合があり、混在させて廃棄すると分別やリサイクルの効率を大きく下げてしまいます。例えばボタン電池は微量ながら水銀が含まれているものもあり、専用のボックスでなければ適切に処理できません。リチウム電池の場合は特に発火や爆発のリスクが高いため、絶縁処理をしたうえで回収に出すことが重要です。さらに、家庭ごみとして出すと収集過程で破損し、他の廃棄物と反応して火災につながる恐れも指摘されています。

適切な方法は「専用の回収ボックス」に入れることです。これにより有害物質が環境に漏れ出すのを防ぎ、限りある資源を有効に活用できます。加えて、家庭内で一時的に保管する際には乾電池同士が接触しないよう工夫し、端子部分をテープで覆って絶縁しておくと安全性が高まります。使用済み乾電池をまとめて保管する容器を決めておくことも、効率的に回収に出すための第一歩です。

環境への影響とリサイクルの必要性

乾電池を不適切に廃棄すると、埋め立てや焼却の過程で有害物質が大気や土壌、水質に流出する恐れがあります。特に水銀やカドミウムは人体に深刻な影響を与える可能性があり、環境汚染の一因にもなりかねません。さらに、不適切な処理は自治体の処理コストを押し上げ、地域社会に経済的な負担を与えることにもつながります。

一方、リサイクルすれば、亜鉛や鉄、マンガンなどの金属が再び資源として活用されます。これは循環型社会の実現に直結する大切な取り組みであり、資源枯渇や環境破壊を防ぐ効果があります。特に日本のように資源輸入に依存する国では、国内で得られるリサイクル資源の存在価値は非常に高いといえるでしょう。

乾電池を正しくリサイクルするメリット

乾電池を適切に回収・リサイクルすることで以下のメリットが得られます。

- 資源を有効に再利用できる

- 環境汚染を防げる

- ごみ処理費用の削減につながる

- 住民が環境保護に参加する意識を高められる

- 子どもや地域住民への環境教育の実例として活用できる

- 企業や自治体の環境への取り組み評価を高める

意外と知らない乾電池の設置場所

乾電池は正しく処理すべきだと理解していても、実際にどこに持って行けばよいかを明確に把握している人は少なくありません。自治体や店舗、公共施設など、私たちの身近な場所にさまざまな回収拠点が用意されています。ここでは家庭、地域、そして学校や公共施設で利用できる回収ポイントについて詳しく見ていきましょう。

家庭での乾電池回収場所

自宅では、使用済み乾電池を一時的にためる「保管場所」を設けることが推奨されます。空き瓶や小さなケースを利用し、乾電池の端子部分にセロハンテープを貼って絶縁してから保管すると安全です。さらに、保管容器を通気性の良い場所に置くことで湿気による劣化を防ぐことができます。冷暗所を選ぶとより安全に保管でき、電池の液漏れ防止にも役立ちます。

家庭で適切にためておけば、回収日や持ち込みの際にスムーズに処理できます。また、ラベルをつけて「乾電池用」と明記しておくと家族全員が誤ってほかのごみと混ぜることを防げます。

地域の回収ボックスとその利用方法

多くの自治体やスーパー、家電量販店には乾電池専用の回収ボックスが設置されています。

例えば、イオンやヨドバシカメラ、コーナンなどの店舗に設置されているケースもあり、買い物ついでに気軽に利用できます。さらに、自治体によっては市民センターや駅前の公共スペースなどにも設置されており、日常生活の動線に組み込まれています。回収ボックスは種類ごとに分かれていることもあるため、マンガンやアルカリ、ボタン電池をきちんと分けて投入することが求められます。

利用時は端子をテープで絶縁してから投入するのがマナーです。これにより火災やショートのリスクを避けることができます。

学校や公共施設での回収ポイント

学校や市役所、図書館など公共施設でも乾電池回収が行われることがあります。特に地域の環境イベントや学校のエコ活動と連携して行われることも多く、子どもたちへの環境教育の一環としても有効です。さらに、学校単位で「環境クラブ」や「エコデー」といった取り組みを行うことで、生徒が家庭から乾電池を持ち寄り、回収率を高めることができます。公共施設の場合は、来館者が気軽に利用できるよう出入口付近にボックスを配置していることが多く、利便性と啓発効果の両面で大きな役割を果たしています。

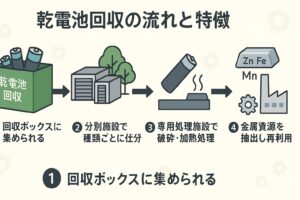

乾電池回収の流れと特徴

乾電池は単に捨てられるのではなく、回収後にきちんと仕分けや処理を経て資源として再利用される仕組みがあります。どのような流れで処理が行われ、なぜ安全対策やスケジュール管理が重要なのかを理解することで、私たちが参加する意義がより明確になります。ここでは回収からリサイクルに至る一連の流れや地域ごとの特徴について見ていきましょう。

回収からリサイクルまでのプロセス

乾電池は以下の流れで処理されます。

- 回収ボックスに集められる

- 分別施設で種類ごとに仕分け

- 専用処理施設で破砕・加熱処理

- 金属資源を抽出し再利用

このサイクルによって、資源の再生利用が可能になります。さらに、仕分けの際には人の手だけでなく光学センサーや磁力選別機などの最新技術も導入されており、効率的かつ安全に処理が行われています。また、回収した金属は鉄鋼業や建築資材として再利用されることも多く、社会全体での循環に貢献しています。

各地域での回収スケジュール

自治体によって回収方法は異なり、「月1回の資源回収日」や「拠点回収方式」を採用しているところもあります。事前に自治体のホームページや広報誌でスケジュールを確認しておくことが大切です。地域によってはスーパーやホームセンターと連携して常設の回収ボックスを設置している場合もあり、利便性が高まっています。さらに、臨時の回収イベントを行う自治体もあり、こうした取り組みは住民への啓発効果も兼ねています。

不適切な廃棄がもたらすリスク

乾電池を普通ごみに出すと、発火や爆発の危険性があります。特にリチウム電池は衝撃や熱に弱く、ゴミ収集車での火災事故の原因にもなっています。また、埋め立て処理の際に液漏れを起こすと土壌汚染につながり、地下水への影響も懸念されます。こうしたリスクは一見小さく思えても、地域社会全体では重大な事故や環境被害に発展する可能性があるため、適切な処理が欠かせません。

乾電池リサイクルに関する法律

乾電池の回収やリサイクルは単なるマナーや自主的な行動にとどまらず、法律によって一定のルールや基準が定められています。これを知っておくことで、なぜメーカーや販売店が回収体制を整えているのか、また私たち消費者がなぜ分別を徹底する必要があるのかがより明確になります。ここでは法律に基づく回収の義務や近年の法改正について解説していきましょう。

法律による乾電池回収の義務

日本では「資源有効利用促進法」などに基づき、乾電池のリサイクルが推奨・義務付けられています。これにより、メーカーや販売店は回収体制を整える責任を負っています。さらに、この法律は単に回収を促すだけでなく、製造段階からリサイクルを意識した製品設計を推進する意義も含んでおり、循環型社会形成のための枠組みとして機能しています。自治体もまた法令に基づき、住民に正しい分別回収を周知する義務が課されています。

最近の法改正とその影響

リチウムイオン電池や小型充電池に関する規制は近年強化されており、分別回収の徹底が求められています。これにより回収ルートが拡充し、消費者が持ち込みやすくなりました。さらに、火災事故や環境汚染を未然に防ぐ観点から、事業者に対しては安全な保管方法や輸送時のルールも明文化されています。こうした法改正は消費者の利便性を高めるだけでなく、社会全体の安全性を確保する役割も果たしています。

企業の責任と取り組み

多くの企業がCSRの一環として乾電池回収に取り組んでいます。パナソニックや東芝といったメーカーは、リサイクル可能な電池設計や回収ネットワーク整備に積極的です。さらに、一部の企業では自社の回収データを公表して透明性を高めたり、地域イベントと連携して消費者への啓発活動を強化したりしています。これらの努力はブランド価値の向上にもつながり、環境に優しい企業として評価を受ける大きな要素となっています。

乾電池回収のトラブルシューティング

乾電池の回収に取り組む際には、地域差や回収拠点の有無、電池の種類による違いなど、さまざまな疑問やトラブルに直面することがあります。ここではよくある質問や設置場所が見つからない場合の対策など、実際に困ったときに役立つ情報を整理して解説します。

よくある質問と回答

- Q: ボタン電池はどこに捨てる?

→ ボタン電池は時計店や家電量販店で専用回収ボックスが設置されています。さらに、一部のドラッグストアやホームセンターにも小型の回収容器が置かれている場合があります。持ち込み前に事前確認しておくと安心です。 - Q: 乾電池と充電池は一緒に出していい?

→ 種類が違うので別々に回収してください。特にニッケル水素電池やリチウムイオン電池は発火リスクがあるため、一般の乾電池と混在させるのは危険です。端子にテープを貼って絶縁することも忘れないようにしましょう。 - Q: 回収に費用はかかる?

→ 基本的に消費者が費用を負担することはありません。メーカーや販売店、自治体が仕組みを整備しているため、安心して回収ボックスを利用できます。 - Q: 液漏れした電池はどうすればいい?

→ ゴム手袋を着用して安全に扱い、ビニール袋に入れてから回収ボックスに持ち込みましょう。金属面に触れると皮膚炎などの恐れがあるため注意が必要です。

設置場所がない場合の対策

近隣に回収拠点がない場合は、自治体に問い合わせたり、電池を販売している店舗に持ち込むのが有効です。また、自治体によっては定期的に「移動式回収車」を巡回させるケースもあり、地域イベントと連動して収集している場合もあります。宅配便で回収を受け付けているメーカーも存在するため、公式サイトを確認するのも一つの手段です。

地域による差異と解決方法

一部地域では家庭ごみと一緒に排出できるところもありますが、これは全国共通ではありません。必ず自治体のルールを確認することが重要です。さらに、同じ県内でも市町村ごとにルールが異なることがあり、誤って出すと回収されない場合もあります。疑問点は必ず自治体窓口に問い合わせることでトラブルを防ぐことができます。

実際の回収事例と成功例

乾電池回収は地域や企業によって多様な形で進められており、成功事例を知ることで自分たちの取り組みに生かすヒントを得られます。ここでは自治体、企業、住民が一体となって行った具体的な実例を紹介し、その成果や工夫を見ていきましょう。

地域毎の成功事例

ある自治体では、住民の協力により年間数トンの乾電池を回収し、環境教育プログラムの充実につなげています。さらに、その取り組みは子どもたちへの環境授業と連動し、家庭から持ち寄る仕組みを導入した結果、地域全体のリサイクル意識が大きく高まりました。また別の自治体では、乾電池回収量を地域ごとに公表することで、住民同士が協力し合い、競い合うように回収率を高める工夫が行われています。

企業による取り組みの紹介

家電量販店チェーンは店舗入り口に常設の回収ボックスを設け、買い物客が気軽に利用できる環境を整えています。加えて、一部の店舗では回収実績を店頭に掲示し、利用者に「どれだけ多くの電池が資源として再利用されているか」を見える化しています。これにより買い物客が環境活動に参加している実感を持ち、リピーターにもつながっています。メーカー直営店舗では独自のポイント制度と組み合わせ、乾電池を持ち込むことで環境ポイントが貯まる仕組みを導入している事例もあります。

住民参加型回収イベントの活用法

「エコフェスタ」や「リサイクルデー」といったイベントで乾電池回収を実施する例もあり、啓発効果が高い取り組みです。特に親子連れが多く訪れるイベントでは、体験型のワークショップを組み合わせて「乾電池がどのようにリサイクルされるか」を学べる場を提供しており、教育と回収を同時に実現しています。こうしたイベントは、地域全体の意識を高めるだけでなく、回収活動を楽しみながら続けられる点で大きな効果を発揮しています。

乾電池回収への参加を促す方法

乾電池の回収を広めるためには、制度や仕組みが整っているだけでは不十分で、人々が実際に行動に移すための働きかけが欠かせません。ここでは地域での啓発活動やSNSによる呼びかけ、学校やコミュニティでの取り組みを通じて、いかに住民の参加を促すかを考えていきます。

地域での啓発活動の重要性

自治体や町内会によるポスター掲示や回覧板での周知は、住民の意識を高める効果があります。さらに、地域のイベントや説明会で直接声をかけることで、住民にとって身近な行動として受け入れられやすくなります。講習会やリサイクル教室を開催して乾電池の危険性や資源価値を伝えることも有効です。地域の新聞や広報誌に記事を掲載することも、幅広い世代に情報を届ける手段となります。

SNSを使った呼びかけと効果

TwitterやInstagramなどで「回収ボックス設置場所」を共有することで、若い世代の参加を促進できます。加えて、ハッシュタグを使ったキャンペーンや、リサイクルに参加した人の体験談を発信することで共感が広がり、参加意欲を高める効果が期待できます。SNSは即時性が高く情報拡散力も強いため、自治体や企業が積極的に活用することで短期間で多くの人に周知できます。

学校やコミュニティでの取り組み

子どもたちが学校で回収活動に参加することで、家庭全体での協力が進みます。さらに、学校での学習と連携して「リサイクル週間」などを設けると、子どもたちが家から電池を持ち寄る習慣が定着しやすくなります。コミュニティセンターではワークショップや体験型イベントを行うことで、参加者が楽しみながらリサイクルの大切さを学べる機会を提供できます。これらの活動は世代を超えた協力を生み出し、地域全体の意識向上につながります。

まとめと今後の展望

ここまで乾電池回収の重要性や具体的な取り組み事例を見てきましたが、最終的には私たち一人ひとりの行動が未来を形づくります。この章では、日常生活で実践できる小さな工夫や、技術進化がもたらす可能性、そして持続可能な社会を実現するための展望を整理していきます。

各自ができるアクション

- 家で乾電池をためる容器を準備する

- 使用後は必ず絶縁処理をする

- 買い物ついでに回収ボックスへ持ち込む

- 家族や友人に回収の大切さを伝える

- 学校や地域のイベントで積極的に回収に参加する

- 不要な電池を長期間放置せず、定期的に持ち込む習慣をつける

今後のリサイクル技術の進化

乾電池リサイクルの効率化や資源抽出技術は年々進化しています。将来的にはより多くの金属を高純度で再利用できるようになるでしょう。さらに、AIやロボットを活用した自動仕分けシステムが導入されれば、これまで人手に頼っていた部分が効率化され、回収量や処理スピードが格段に向上します。また、新しい化学的手法の開発により、従来は回収が難しかった微量元素まで再利用できる可能性も広がっています。こうした技術革新は、国内資源の自給率向上や廃棄物削減に大きく貢献することが期待されます。

持続可能な社会を目指して

乾電池の回収・リサイクルは小さな行動ですが、その積み重ねが持続可能な社会の実現につながります。例えば、地域全体で協力すれば膨大な量の資源を再生でき、環境負荷を大きく軽減できます。さらに、学校や企業、自治体が一体となって取り組むことで、次世代に向けた教育や社会全体の意識改革につながります。私たち一人ひとりの意識と行動が未来を変えるのです。