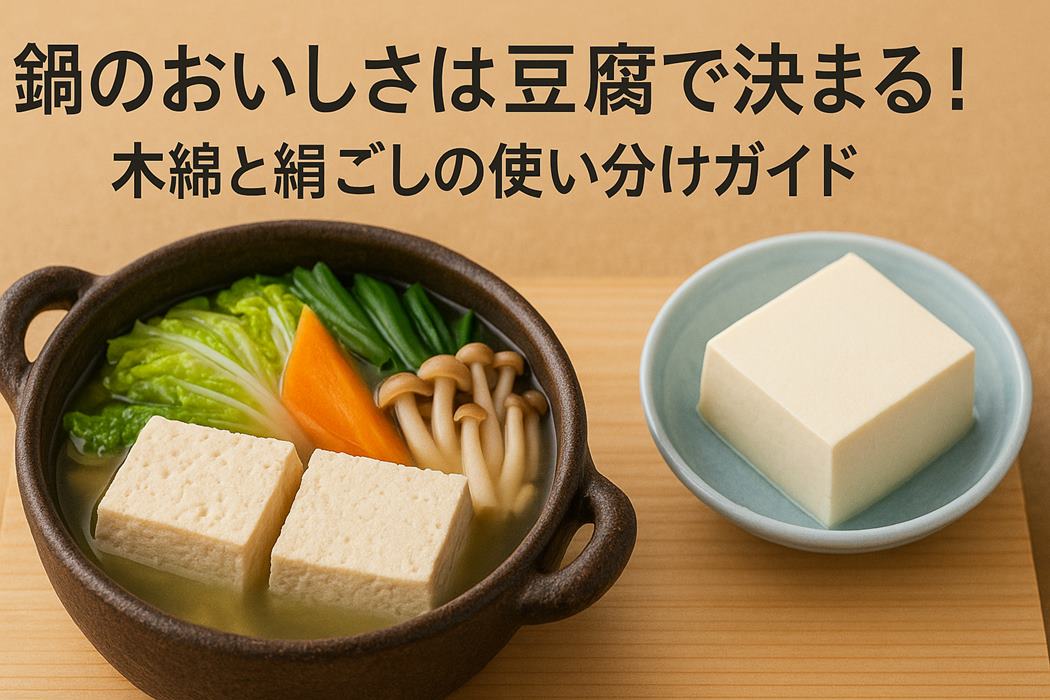

寒い季節になると食卓に欠かせない鍋料理。体を温めるだけでなく、家族や友人との団らんを演出してくれる人気のメニューです。その味を大きく左右するのが「豆腐」です。木綿豆腐と絹ごし豆腐をどのように使い分けるかで、同じ鍋でも仕上がりや食感が大きく変わります。本記事では、鍋をよりおいしく楽しむための豆腐の選び方と活用法を詳しく解説していきます。

鍋のおいしさを引き立てる豆腐の重要性

鍋料理といえば、冬の定番として多くの家庭で親しまれている日本の食文化の代表格です。寄せ鍋、すき焼き、しゃぶしゃぶ、湯豆腐など、その種類は多彩で、家族や友人と食卓を囲む時間を豊かにしてくれます。そんな鍋料理に欠かせない存在が「豆腐」です。具材として主役を張ることは少なくても、実は鍋全体の味わいを支える大切な役割を担っています。豆腐の選び方や種類の使い分け次第で、鍋の仕上がりが大きく変わるのです。

豆腐の種類とその特性

豆腐には大きく分けて「木綿豆腐」と「絹ごし豆腐」の2種類があります。木綿豆腐はしっかりとした食感が特徴で、煮崩れしにくいため鍋料理でも扱いやすい一方、絹ごし豆腐はなめらかな舌触りと繊細な味わいが持ち味です。どちらも大豆の風味を楽しめる食品ですが、製法や水分量の違いにより、食感・味などに差が生まれています。

鍋料理における豆腐の役割とメリット

鍋に豆腐を入れることで、出汁を吸い込み全体のうま味を高める効果が期待できます。また、豆腐自体が淡白な味わいであるため、出汁や他の具材の味を引き立てる「名脇役」として機能します。肉や魚と合わせてもバランスがよく、野菜との相性も抜群です。

木綿と絹ごしの豆腐、それぞれの特徴と使い分け

鍋料理において、木綿豆腐は「食感を楽しみたい鍋」に適しています。例えばすき焼きや味噌ベースの鍋では煮崩れしにくい木綿豆腐が最適です。一方、絹ごし豆腐は「なめらかさや口当たりを重視した鍋」に向いており、湯豆腐や寄せ鍋などでその魅力を発揮します。用途に応じて使い分けることで、鍋の完成度が格段にアップします。

木綿豆腐の魅力と活用法

木綿豆腐はしっかりとした食感と煮崩れしにくい特性を持ち、鍋料理において重要な存在です。ここからは木綿豆腐が持つ具体的な魅力や活用方法について、鍋との相性を中心に解説していきます。

木綿豆腐が合う鍋料理の種類

木綿豆腐は、煮込み時間が長い鍋に特におすすめです。すき焼き、味噌鍋、キムチ鍋などでは、他の具材と一緒にしっかり煮込んでも崩れにくいため、見た目も美しく仕上がります。しっかりした食感が肉や野菜とのバランスをとり、食べ応えを増してくれる点も魅力です。

木綿豆腐を使った簡単レシピ

木綿豆腐を活用した鍋レシピの一例として、「木綿豆腐入り豚キムチ鍋」が挙げられます。キムチの辛味と木綿豆腐のコクが合わさり、ボリューム感のある一品になります。また、すき焼きに木綿豆腐を加えると、甘辛い割り下をたっぷり吸い込み、白ごはんとの相性が抜群です。

絹ごし豆腐の魅力と活用法

絹ごし豆腐は口当たりの柔らかさと上品な味わいで、多くの料理に取り入れられてきました。特に鍋料理においては、そのなめらかさが全体のバランスを整え、食卓に優しい印象をもたらします。ここからは、絹ごし豆腐の魅力や活用法を具体的に紹介していきます。

絹ごし豆腐が合う鍋料理の種類

絹ごし豆腐はその柔らかさとなめらかさから、シンプルな鍋に適しています。代表的なのが「湯豆腐」です。昆布だしに絹ごし豆腐を浮かべ、薬味やポン酢でいただくことで、豆腐本来の繊細な味わいを堪能できます。また、寄せ鍋や水炊きなど、さっぱりとした味付けの鍋でも活躍します。

絹ごし豆腐を使った簡単レシピ

絹ごし豆腐を使った定番レシピは「湯豆腐」ですが、他にも「絹ごし豆腐の寄せ鍋」や「鶏団子と絹ごし豆腐の水炊き」などがあります。鶏肉や魚介のだしを吸った絹ごし豆腐は、口に入れた瞬間にとろけるような食感が楽しめます。また、野菜と一緒に煮込むことで豆腐の優しい甘みが際立ち、栄養バランスもさらに良くなります。さらに応用編としては、絹ごし豆腐をスプーンで掬って鍋に加える「豆腐つみれ風」や、片栗粉をまぶして軽く煮立てることで、形を保ちながら口当たりをより滑らかに仕上げる方法もおすすめです。味付けのバリエーションとしては、ポン酢やごまだれ、柚子胡椒などを添えることで風味が一層豊かになり、飽きずに楽しむことができます。

木綿と絹ごし、どちらを選ぶべきか?

鍋において豆腐をどう選ぶかは、味わいや食感だけでなく、全体のバランスにも大きな影響を与えます。ここでは鍋の種類や調理方法に応じた最適な豆腐の選び方を整理し、それぞれの魅力を活かすヒントを紹介していきます。

鍋の種類に応じた豆腐の選び方

濃い味付けでしっかり煮込む鍋には木綿豆腐、あっさりした出汁で素材の味を楽しむ鍋には絹ごし豆腐、と覚えておくと便利です。家庭で作る際は、両方をバランスよく取り入れても良いでしょう。さらに、鍋のシーンによっても選び方が変わります。たとえば大人数で食べる寄せ鍋では、崩れにくい木綿豆腐を選ぶことで最後まで形を保ちやすく、見た目の美しさも維持できます。一方、少人数でゆっくりと味わう湯豆腐などでは、なめらかな絹ごし豆腐を主役にすることで素材の繊細な味を堪能できます。また、辛味の効いた鍋や濃厚なスープの鍋では木綿豆腐が味をしっかりと抱え込み、逆に昆布や鶏ガラなどの淡い出汁では絹ごし豆腐がやさしく風味を引き立てます。豆腐の選び方一つで、鍋全体の雰囲気や満足度が大きく変わるのです。

豆腐の調理法による味の違い

木綿豆腐は焼く・煮るなどの加熱に強く、形を保ちながら味をしっかり吸収します。例えばすき焼きの割り下やキムチ鍋の辛味スープなど、濃い味付けの中でも存在感を失わず、しっかりと旨味を抱え込むのが特徴です。さらに、木綿豆腐は表面がしっかりしているため、揚げ出し豆腐やグリル調理にも適しており、鍋料理以外にも幅広く活用できます。

一方、絹ごし豆腐は加熱すると崩れやすいため、火加減に注意が必要です。煮立てすぎると形を失いやすいものの、出汁を優しく吸い込むことで、口の中でとろけるような食感が楽しめます。軽く温めるだけでも美味しさを発揮するのが絹ごしの魅力で、湯豆腐や寄せ鍋などシンプルな料理に用いると、その繊細な味わいが一層引き立ちます。また、スプーンですくって加えると料理全体に柔らかな印象を与え、食卓をより豊かにしてくれるのです。

豆腐とその他の鍋素材の相性

豆腐は単体でも十分に魅力的な食材ですが、他の具材と組み合わせることでさらにその持ち味が際立ちます。特に鍋料理では、野菜や肉、魚介、出汁との調和が味わいを大きく左右します。ここからは、豆腐とさまざまな素材との相性について詳しく見ていきましょう。

豆腐と野菜の組み合わせ

白菜、春菊、長ねぎなどと豆腐は相性抜群です。野菜の甘味と豆腐の淡白な味わいが、出汁を介して一体感を生み出します。さらに、にんじんや大根といった根菜を加えると食感に変化が出て、豆腐の柔らかさと対比が楽しめます。きのこ類と組み合わせれば旨味成分が重なり合い、より奥深い味わいに仕上がります。野菜の種類を変えることで、豆腐の存在感が引き立ち、栄養バランスもより充実します。

豆腐と肉の組み合わせ

牛肉や豚肉と組み合わせればボリュームのある鍋に仕上がります。豆腐が肉の旨味を吸収し、味のバランスを整えてくれます。また、鶏肉との相性も良く、やわらかな鶏団子と一緒に煮込むと、優しい味わいの中にコクが加わります。ラム肉や鴨肉などクセのある肉と合わせても、豆腐が全体の味をまろやかに整えてくれるため、幅広いバリエーションが楽しめます。

豆腐と出汁の重要性

豆腐は出汁の風味をよく吸い込むため、鍋の出汁選びも重要です。昆布だしなら絹ごし、鰹だしや濃厚な割り下なら木綿、と使い分けると鍋全体の調和が取れます。さらに、鶏ガラや魚介ベースのスープと組み合わせることで、それぞれの特徴が豆腐にしみ込み、鍋の風味が一層広がります。味噌仕立ての鍋では木綿豆腐が濃厚な旨味を引き立て、透明感のある澄まし仕立てでは絹ごし豆腐の繊細さが際立ちます。豆腐は出汁との組み合わせによって、鍋料理の完成度を大きく高める存在なのです。

おいしい鍋を作るための豆腐の選び方まとめ

鍋料理をより一層楽しむためには、豆腐の選び方が欠かせません。木綿と絹ごしの特徴を理解したうえで、鍋の種類や季節、さらには一緒に食べる食材との相性を考えることで、料理の満足度が大きく変わります。ここではそのポイントを整理してご紹介します。

豆腐選びのポイント

- 鍋の種類に合わせて木綿か絹ごしかを選ぶ

- 出汁やタレとの相性を考慮する

- 煮崩れを避けたい場合は木綿を、なめらかさを重視する場合は絹ごしを選ぶ

- 食べる人数やシーンに応じて使い分ける(大人数には木綿、少人数やじっくり味わう場面には絹ごしなど)

- 季節や体調に合わせて選択する(寒い季節には栄養価の高い木綿、夏場や食欲の落ちる時期には絹ごし)

おすすめの豆腐ブランド

地域によって人気ブランドは異なりますが、スーパーで購入できる「男前豆腐」「おかめ豆腐」などは品質が安定しており、鍋料理にも最適です。地元の豆腐屋で手作り豆腐を選ぶのもおすすめです。さらに、最近ではオーガニック大豆や国産大豆のみを使用したこだわりの豆腐も増えており、風味の違いを楽しむことができます。豆乳の濃度やにがりの種類によっても味わいは変わるため、いくつか試して自分の好みに合うものを探すのも楽しみの一つです。

季節による豆腐の変化

冬場は濃厚な味わいの木綿豆腐が好まれ、夏場はさっぱりとした絹ごし豆腐が人気です。季節に応じた使い分けを意識することで、食卓がさらに豊かになります。春には新鮮な山菜や野菜と合わせて軽やかに、秋にはきのこや根菜と組み合わせて深みのある味わいを楽しむなど、四季折々の食材と合わせることで豆腐の魅力は無限に広がります。

読者からのQ&A

読者からよく寄せられる疑問に答えることで、実際に鍋を楽しむ際に役立つ実践的な知識を補うことができます。ここでは特に多い質問を取り上げ、保存や調理のタイミング、選び方のコツを具体的に解説していきます。

豆腐の保存方法について

豆腐は水分が多いため傷みやすい食品です。未開封の場合は冷蔵庫で保存し、開封後はなるべく早く食べきるのが基本です。保存する際は水を替えながら保存容器に入れると、鮮度を保ちやすくなります。さらに、冷蔵庫の温度が高いと劣化が早まるため、できるだけチルド室や温度の安定した場所での保存が望ましいです。どうしてもすぐに食べきれない場合は冷凍保存も可能ですが、解凍後は食感が変化するため炒め物や煮込み料理への活用がおすすめです。保存期間の目安は、開封後2〜3日以内に食べ切ることが推奨されます。

豆腐は鍋にいつ入れるべきか?

豆腐は煮込みすぎると風味を損なうことがあります。木綿豆腐は比較的煮崩れしにくいため早めに入れても問題ありませんが、絹ごし豆腐は最後に加えて短時間で仕上げるのがベストです。さらに、入れるタイミングを工夫することで鍋全体の味わいが変わります。例えば寄せ鍋などでは、豆腐を具材の旨味が出揃った頃に加えると、出汁をしっかり吸い込みながらも形を保てます。逆に湯豆腐のように豆腐自体を主役にする場合は、最初から静かに温めることで舌触りを損なわず、最後まで美味しく食べられます。

豆腐の選び方のポイントについて

鍋に合わせて木綿と絹ごしを使い分けること、さらに出汁や具材との相性を考えることが大切です。スーパーでは産地や製法を確認し、できるだけ新鮮な豆腐を選ぶようにしましょう。加えて、消費期限やパッケージに記載された保存方法をしっかりチェックすることも重要です。大豆の品種や製造方法によっても風味が変わるため、食べ比べて自分の家庭に合うものを見つけるのも楽しみのひとつです。