畳の上にベッドを置くと便利ですが、長く使ううちに「畳が凹んでしまうのでは?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。特にベッドの脚は荷重が集中するため、畳を傷めやすく、放置すると見た目や寿命に影響します。そこで本記事では、誰でも手軽に試せる100均グッズを活用した凹み防止の方法を詳しく紹介していきます。

はじめに:畳にベッドを置く際の凹み問題

畳にベッドを置くとき、多くの人が気にするのが凹みの問題です。見た目だけでなく耐久性や住環境にも影響するため、最初に原因と影響を理解しておくことが重要です。

凹みの原因とその影響

畳は柔らかく、弾力性があるため、ベッドや家具の脚のように荷重が一点に集中すると簡単に凹んでしまいます。特にベッドは人の体重が毎日かかるため、脚の部分に強い圧力が加わり、畳に深い跡が残りやすいのです。さらに長期間同じ場所にベッドを設置していると、圧力が分散されず畳の繊維が潰れてしまい、見た目の美観だけでなく防音性や断熱性といった機能まで低下する可能性があります。凹みは見た目を損なうだけでなく、畳の寿命を縮める大きな原因となるのです。結果的に張り替えや修繕のコストもかかるため、事前に対策を行うことが賢明といえるでしょう。

畳にベッドを置くメリットとデメリット

畳の上にベッドを置くことには、布団の上げ下ろしが不要になるという利便性や、寝起きの動作が楽になるというメリットがあります。特に高齢の方や腰痛持ちの方にとっては、布団よりもベッドの方が体への負担が軽減される場合も多いです。一方で、凹みやカビ、通気性の悪化といったデメリットも存在します。特に日本の湿度の高い気候では、湿気がこもりやすく、畳の傷みが進みやすいのです。加えて、重量のあるベッドを頻繁に動かすのは難しいため、掃除がしづらくなる点もデメリットのひとつとして挙げられます。

記事の目的と概要

本記事では、畳にベッドを安心して置くための具体的な対策を紹介します。特に「100均グッズ」を活用する方法に焦点を当て、誰でも手軽に実践できる工夫をわかりやすく解説します。凹み防止や湿気対策といった基本的なケアに加えて、快適な配置方法や家具全体のバランスの取り方まで、総合的に畳を守るための情報をまとめました。また、実際に使えるアイテム例や選び方のポイント、応急処置の方法なども交え、読者がすぐに活用できる実践的な知識を提供することを目的としています。

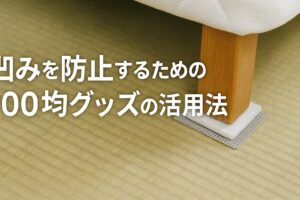

凹みを防止するための100均グッズの活用法

畳を長持ちさせるためには、日常的に使えるちょっとした工夫が大切です。特に手軽に入手できる100均グッズはコストを抑えつつ効果的に凹み防止ができるため、多くの人におすすめできます。ここからは具体的なアイテムを紹介していきましょう。

おすすめの100均アイテム一覧

100均には畳の凹み防止に役立つアイテムが多数揃っています。例えば以下のようなものです。

- フェルトシール

- クッションパッド

- 滑り止めシート

- すのこ

- 除湿シート これらを組み合わせることで、畳の凹みを防ぐだけでなく、湿気対策や防音効果も期待できます。

フェルトやクッションの効果と使い方

フェルトシールは家具の脚に貼るだけで圧力を分散し、畳へのダメージを軽減します。貼り付けるだけの簡単な作業で、床のキズ防止や摩擦音の軽減にもつながるので、日常生活での快適さも向上します。また、厚みのあるクッションパッドを脚の下に敷けば、より効果的に衝撃を吸収できます。特に体重がかかりやすいベッドの脚部分では、厚手のパッドを使用することで長期的な凹み防止に役立ちます。さらに、100均にはサイズや厚みの異なる商品が揃っているので、ベッドの脚の形状や床との接地面積に合わせて細かく選ぶことができます。例えば角型の脚には正方形のフェルト、丸脚には丸型のフェルトを用いるなど、形状に合った商品を選ぶことでより高い効果が期待できます。

滑り止めシートの活用法

滑り止めシートはベッドの脚の下に敷くことで、床の滑りを防ぐだけでなく、圧力を広範囲に分散する役割も果たします。特にベッドが動きやすい環境では、畳への摩擦ダメージも減らせるため一石二鳥です。さらに滑り止めシートは柔軟性があり、脚の形状に合わせて切ったり重ねたりできるため、さまざまなタイプのベッドに対応できます。加えて、防音効果や床の傷防止にもつながり、畳の上だけでなくフローリングやカーペットにも応用可能です。コストも安く、交換もしやすいため、長期的なメンテナンスの観点からも非常に実用的なアイテムといえるでしょう。

すのこの設置方法と効果

すのこをベッドの下に敷くことで、畳への荷重を分散させ、さらに通気性を確保できます。特にベッドの脚が細いタイプの場合、直接畳に当たると強い圧力が集中してしまうため、すのこを間に挟むだけで大きな効果を発揮します。100均には組み立て式のすのこも販売されており、部屋の広さやベッドのサイズに合わせて調整して使うことが可能です。また、木製すのこは湿気を逃がす役割を果たし、カビの発生を防ぐのにも役立ちます。さらに、すのこを敷くことでベッド下に空間ができるため、掃除がしやすくなるという副次的なメリットも得られます。すのこを活用することで、凹み防止だけでなくカビ対策、掃除の効率化にもつながり、結果的に畳の寿命を延ばすことができるのです。

湿気対策と通気性の確保

畳は湿気に弱いため、ベッド下の通気性を確保することが重要です。100均の除湿シートをベッド下に敷けば、湿気のこもりを防ぎ、畳やマットレスの劣化を防止できます。また、定期的にベッドをずらして風を通すことも有効です。さらに、竹炭やシリカゲルを使った除湿剤を併用すれば、より強力に湿気を吸収しカビやダニの発生を防げます。扇風機やサーキュレーターを活用して空気を循環させることも効果的で、特に梅雨時期には欠かせません。ベッド下に収納を置きすぎず空間を確保する工夫も、通気性を高める重要なポイントになります。

快適なベッド配置と工夫

畳の上で快適にベッドを使うためには、アイテムの利用だけでなく置き方やレイアウトの工夫も重要です。部屋全体のバランスを考えながら配置することで、凹みや湿気のリスクを減らし、畳を長持ちさせることができます。

ベッドの置き場所による凹み対策

畳の端や部屋の角は特に凹みやすいため、ベッドはできるだけ部屋の中央寄りに配置するのが理想です。また、直射日光や窓際の湿気が強い場所は避けることで、畳の劣化を抑えることができます。さらに、ベッドの下に敷くアイテムや通気性を意識することで、湿気やカビのリスクを減らすことができます。例えば、窓の近くでは結露による水分が畳に染み込みやすいため、すのこや除湿シートを組み合わせるとより効果的です。また、部屋の動線を考慮して配置することで、ベッドを頻繁に動かさなくても空気が通りやすくなり、畳全体の寿命を延ばすことにもつながります。

荷重分散の重要性

ベッドの脚に集中する荷重を分散することは凹み防止の基本です。すのこや板を脚の下に敷くことで荷重が広がり、畳全体にかかる負担を軽減できます。特に畳は一点に強い圧力が加わると繊維が潰れて戻りにくいため、広い面積で支える工夫が欠かせません。簡易的には雑誌や厚紙を脚の下に敷く方法もありますが、長期的には専用アイテムを使うほうが安心です。また、100均で販売されている脚カバーや荷重分散パッドなどを活用することで、より効率的に圧力を逃がすことができます。さらに、定期的にベッドの位置を少し変えて荷重のかかる場所をずらすことも、畳の寿命を延ばす有効な方法です。

家具配置による圧力軽減法

ベッドの他に重い家具を同じ場所に集中させると、畳の一部に強い負担がかかります。特にタンスや本棚など重量のある家具を一列に並べると、その部分だけが極端にへこみやすくなります。家具の配置を工夫し、荷重が部屋全体に分散するようにすることで、畳の寿命を延ばすことができます。例えば、大型家具は壁際に置くだけでなく、左右のバランスを考えて配置したり、ベッドと反対側に分散させたりするのが効果的です。さらに、キャスター付きの家具を選べば、定期的に位置を変えることで負担を一点に集中させずに済みます。このように家具全体のレイアウトを工夫することで、畳にかかる圧力を軽減できるのです。

畳を守るための注意点

畳の上にベッドを置く際には、グッズや配置だけでなく日常的なケアも大切です。適切な掃除や湿気対策を怠ると、凹み以外にもカビやダニの発生といった問題につながります。ここでは、畳を清潔に保ち長く使うために押さえておきたい注意点を解説します。

定期的な掃除とメンテナンスの重要性

畳の上にベッドを置くと、掃除が行き届きにくくなります。埃や湿気がたまるとカビやダニの温床になるため、ベッドの下も定期的に掃除機や除湿を行いましょう。可能であればベッドを少し動かして空気を入れ替えると、湿気をためにくくなります。また、畳の表面を乾拭きするだけでも状態を保てます。さらに年に数回は畳専用クリーナーで表面を清掃すると、清潔さを維持しやすくなります。ちょっとした手間を積み重ねることで、畳をより長持ちさせることができるのです。

カビと湿気を防ぐ方法

梅雨時期や湿度の高い季節には、除湿機や扇風機を活用して畳に風を通すことが効果的です。さらに、100均の炭消臭剤やシリカゲルの除湿剤をベッド下に置くことで、手軽に湿気対策が可能です。加えて、畳の表面を定期的に陰干ししたり、窓を開けて自然換気を行うこともカビ予防につながります。湿度が特に高い日には、サーキュレーターで空気を循環させるとより効果的です。さらに、ベッド下に新聞紙を敷いて湿気を吸わせるといった簡易的な方法も併用でき、複数の工夫を組み合わせることで畳の清潔さを長く維持することができます。

凹んだ場合の対処法:アイロンや補修

もし畳が凹んでしまった場合は、水を含ませたタオルを畳に当て、その上からアイロンをかけることで凹みをある程度戻すことができます。この方法は畳の繊維を蒸気と熱で膨らませる仕組みを利用しており、小さな凹みであれば比較的簡単に修復できます。ただし、長期間重さがかかって深く刻まれた跡や繊維が潰れてしまった部分は完全には戻りにくい点に注意が必要です。また、凹みが大きい場合や畳表そのものが破れている場合は、自分で無理に直そうとせず専門業者に依頼して補修してもらうのが安心です。業者では畳の張り替えや部分補修といった方法で対応してくれるため、仕上がりもきれいで耐久性が保たれます。

おわりに:安心してベッドを設置するために

ここまで紹介してきたように、畳の上にベッドを置くには注意すべき点が多くあります。しかし、少しの工夫とアイテム活用で負担を大きく減らすことができます。最後に全体のまとめとして、ポイントを振り返ってみましょう。

全体のまとめ

畳にベッドを置く際の最大の課題は「凹み」と「湿気」です。これらを放置すると畳の寿命を縮め、見た目や快適さにも大きな影響を与えます。しかし、100均グッズを上手に活用すれば、低コストで簡単に実用的な対策が可能です。フェルトやすのこ、除湿アイテムを組み合わせれば、畳の寿命を延ばしながら快適にベッド生活を送れます。さらに、配置の工夫や家具全体のバランスを見直すことで、畳への負担を軽減できるだけでなく、掃除のしやすさや通気性の確保といった副次的な効果も得られます。日常のちょっとした配慮が積み重なることで、畳を守りながら安心してベッドを使い続けることができるのです。

自分に合ったアイテム選びのポイント

ベッドの形状や部屋の環境によって、必要なアイテムは変わります。例えば脚が細いベッドにはフェルトやクッションを厚めに、湿気が気になる部屋には除湿シートやすのこを重点的に活用しましょう。自分の生活スタイルに合わせた工夫を取り入れることで、畳を守りながら快適な寝室環境を整えることができます。